Archives Août 2008

Par Bambi - 31-08-2008 23:32:18 - 11 commentaires

Par Bambi - 23-08-2008 08:30:54 - 9 commentaires

Bambi et Tiga sont enfin partis en vacances

...et vous souhaitent une bonne rentrée !

...et vous souhaitent une bonne rentrée !

Août 1968 : la fin d'un printemps suivi par un hiver qui durera 19 ans

Par Bambi - 19-08-2008 13:30:59 - 3 commentaires

Situation politique et économique

Dans les années 1960, la Tchécoslovaquie, qui fait partie du bloc soviétique, est dirigée par Antonín Novotný, qui se trouve également à la tête du Parti communiste tchécoslovaque (PCT) entre 1953 et 1968. Ce dernier entame un processus de déstalinisation moins rapide que dans les autres pays d’Europe de l’Est : les victimes des procès de Prague (1952), qui visaient l'élimination de communistes de la première heure comme Rudolf Slánský, sont réhabilitées dans les années 1960. À l’instar de Nikita Khrouchtchev en URSS, Novotný annonce l’aboutissement du socialisme. Par la constitution de 1960, le pays prend le nom officiel de « République Socialiste de Tchécoslovaquie » (Československá socialistická republika ou ČSSR). Le régime se caractérise par un parti unique et une répression des opposants par la police et le service des renseignements, la Sécurité d'État tchécoslovaque. La censure frappe les écrivains et les artistes.L’économie est planifiée, la production industrielle stagne et le secteur agricole accuse un retard important. En octobre 1964, le parti publie les principes pour une réforme économique majeure. Au début de 1965, il commence à mettre en œuvre certaines des mesures recommandées. En juin 1966, le treizième congrès du parti communiste donne son feu vert au nouveau programme appelé « Nouveau modèle économique » (qui rappelle la Nouvelle politique économique léniniste de 1921).Implanté en 1967, cette réforme comporte de multiples facettes dont certaines (faute de temps) ne seront jamais mises en place, son principe de base étant de réduire le rôle et le pouvoir du Comité de planification centrale et de donner une plus grande marge de manœuvre aux responsables des entreprises :- le rôle du Comité de la planification centrale est consultatif et se limite à la définition des objectifs à long terme et aux orientations stratégiques : les entreprises sont libres de définir leurs objectifs à court terme ;

- les entreprises ont un devoir de rentabilité et doivent réaliser des profits sur leur production plutôt que de remplir les objectifs quantitatifs et qualitatifs du Plan. Cela devient le critère d'évaluation des entreprises ;

- l'État doit graduellement cesser les subventions : les investissements doivent être financés par les entreprises elles-mêmes via le recours à l'emprunt portant intérêt et doivent justifier d'un retour sur investissement afin que cesse la gabegie des ressources financières ;

- l'appareil de production sera progressivement mis en compétition avec la concurrence internationale afin qu'il augmente sa productivité et baisse ses prix ;

- les exportations vers l'Ouest sont encouragées afin de se procurer des devises ;

- un système de fixation des prix plus réaliste doit remplacer la fixation centralisée ; les prix doivent refléter les coûts de production réels, offre et demande tant locale que mondiale ;

- finalement, les salaires doivent être revus et inclure un intéressement basé sur la performance individuelle ou collective au niveau de l'entreprise : c'est la fin de l'égalitarisme.

Opposants et réformistes

Dès les années 1960, les dissidents s’organisent pour dénoncer les abus du régime : l’Union des écrivains tchécoslovaques utilise la gazette Literárni noviny (« Journal littéraire ») pour réclamer une littérature indépendante du pouvoir[5]. En juin 1967, certains écrivains comme Ludvík Vaculík, Milan Kundera, Pavel Kohout et Ivan Klíma se rapprochent des socialistes radicaux. Quelques mois plus tard, le Parti communiste décide de prendre des mesures contre les intellectuels qui s’expriment en faveur des réformes : le contrôle sur Literární noviny et sur les maisons d’édition est transféré au ministère de la culture[5].Le régime est de plus en plus contesté : en 1967, le Premier Secrétaire du Parti communiste slovaque, Alexander Dubček, et l’économiste Ota Šik défient le pouvoir ; un mouvement, venu de l'intérieur du Parti communiste tchécoslovaque (PCT), conteste la direction, particulièrement son Premier Secrétaire, Antonín Novotný. Celui-ci demande le soutien des Soviétiques, qui n’interviennent pas.Dubček invite Leonid Brejnev à venir à Prague en décembre 1967. Le dirigeant soviétique, surpris par l’opposition à Novotný, le remplace par Alexander Dubček à la tête du Parti le 5 janvier 1968. Le 22 mars, la Présidence du pays est attribuée à Ludvík Svoboda, ancien ministre de la Défense et l'un des auteurs du Coup de Prague de février 1948.Le socialisme à visage humain (1968)

En avril 1968, devant le Présidium du Parti communiste tchécoslovaque Alexander Dubček annonce des réformes et son intention d’appliquer en Tchécoslovaquie un « socialisme à visage humain ».Le programme de Dubček

À l’occasion du 20e anniversaire de coup de Prague de février 1948, Dubček prononce un discours expliquant la nécessité de réformer le socialisme. Il évoque le rôle du Parti dont le but est de bâtir le socialisme sur des fondations économiques solides, un socialisme qui correspond aux traditions démocratiques de la Tchécoslovaquie[].En avril, il lance un programme d’assouplissement du régime : affirmation des libertés et droits fondamentaux (presse, expression, réunion, circulation). Il souhaite engager la démocratisation de la vie politique en favorisant le multipartisme et en limitant le pouvoir de la police d’État. Son autre objectif est d’assurer la reconnaissance par la Constitution des nations égales tchèque et slovaque sur un pied d’égalité ainsi qu’une évolution vers le fédéralisme. Le programme de Dubček s’étend en outre à la politique étrangère : la Tchécoslovaquie doit entretenir sa coopération avec l’URSS et les autres pays communistes, tout en maintenant de bonnes relations avec les pays du bloc occidental. Cependant, le programme prend bien soin de ne pas remettre en cause le système communiste dans son ensemble, tout en soulignant l’obsolescence de certains points de la doctrine marxiste-léniniste : par exemple, étant donné que la phase de lutte des classes est achevée, il n’est plus nécessaire de poursuivre le dirigisme économique et la centralisation administrative. Les salaires peuvent désormais être proportionnels aux qualifications des travailleurs et il est urgent de former des cadres socialistes capables de rivaliser avec le modèle capitaliste occidental. Bien que le programme stipule que les réformes doivent être mises en œuvre par le PCT, la pression populaire encourage leur application immédiate. L’annonce des réformes entraîne rapidement une montée des critiques contre l’URSS dans la presse et la reformation du Parti social-démocrate tchèque, absorbé de force par le PCT en 1948. Devant la multiplication des clubs politiques et la démocratisation du système, les conservateurs communistes réclament des mesures répressives, mais Dubček préfère la modération tout en réaffirmant la prééminence du parti. Le PCT est partagé en deux groupes, le premier soutenant les réformes (Josef Smrkovský, Oldřich Černík et František Kriegel), l’autre refusant toute libéralisation (Vasil Biľak, Drahomír Kolder et Oldřich Švestka). Au mois de mai 1968, Dubček annonce la convocation du 14e congrès du Parti pour le 9 septembre suivant, avec trois objectifs : écrire une loi fédérale, élire un nouveau comité central et intégrer le programme de réformes dans les statuts du parti.La libéralisation de la Tchécoslovaquie

Les réformes de Dubček garantissent la liberté de la presse : un commentaire politique est pour la première fois admis dans un média de masse. Le 27 juin 1968, le journaliste et écrivain Ludvík Vaculík publie un manifeste intitulé Les Deux Mille Mots dans lequel il critique le conservatisme du parti communiste et appelle ses concitoyens à réclamer plus de liberté. Dubček, le Présidium du Parti et le Front National dénoncent le manifeste.Les anciens dirigeants communistes injustement condamnés lors des Procès de Prague dans les années 1950 sont réhabilités. Les frontières vers l'Ouest sont brièvement ouvertes à la fin de l'été 1968. Le pays perd une partie de son intelligentsia, parmi les plus jeunes et les plus éduqués. Cette émigration massive n’est pas sans conséquence sur le développement du pays.Politique économique en 1968

Le programme de Dubček comporte également des réformes économiques. Un économiste réformateur, Ota Sik est promu au poste de vice-premier ministre et membre du Comité Central du PCT. Il dresse alors un tableau accablant du retard de l'industrie tchèque, autrefois l'une des premières d'Europe. Ce rapport, connu de tous, montre de toute évidence que le système économique est le principal responsable de cet échec.Dubček veut encourager les industries de biens de consommation et de pointe plutôt que de rester sur le modèle stalinien de développement basé sur les industries lourdes, d’équipement et de main d'œuvre. Il s’agit en outre de combiner l’économie planifiée à l’économie de marché pour sortir le pays de la crise commerciale, toujours sous le contrôle du PCT. Le principe de base est de réduire le pouvoir du Comité de planification centrale et de donner une plus grande marge de manœuvre aux responsables des entreprises. Celles-ci sont libres de définir leurs objectifs à court terme, mais doivent viser la rentabilité et réaliser des profits. L'État doit graduellement cesser les subventions, de fixer les prix et l’économie s’ouvrir progressivement à la concurrence internationale. Les exportations doivent être encouragées. De plus, le gouvernement fusionne certaines entreprises selon un principe sectoriel ressemblant aux trusts ou aux cartels, dirigés par des « directoires de branche ». Ces grandes unités de production forment un lien intermédiaire entre les entreprises et les ministères et constitue en quelque sorte un contre-pouvoir économique. Le pouvoir autorise les entreprises à développer les comités d'entreprise. Cependant, les désaccords au sein du PCT et surtout l’invasion soviétique empêchent l’application de toutes les réformes économiques prévues.L’attitude de l’URSS

Le « Socialisme à visage humain », ne représente pas, au yeux des Tchèques, un renversement complet de l'ancien régime, comme ce fut le cas en Hongrie en 1956 (Insurrection de Budapest). Les dirigeants soviétiques le perçoivent néanmoins comme une menace contre leur hégémonie sur l'Europe de l'Est. Aussi, les dirigeants soviétiques accentuent leur pression sur la direction du Parti communiste tchécoslovaque pour freiner, voire inverser le cours des événements.En Hongrie, János Kádár accueille avec enthousiasme le programme tchécoslovaque en janvier 1968. En URSS, Brejnev s’inquiète d’une libéralisation qui risque de fragiliser le camp soviétique en pleine guerre froide. Au cours d’une réunion des pays communistes (URSS, Hongrie, Pologne, Bulgarie et République démocratique allemande), le 23 mai à Dresde, la délégation tchécoslovaque est sommée de s’expliquer sur le programme de réformes. Les responsables communistes laissent alors entendre qu’une démocratisation du régime représente une critique voilée des autres régimes. Władysław Gomułka et János Kádár, dirigeants respectifs de la Pologne et de la Hongrie, s’inquiètent moins des réformes que de la liberté d’expression dans les médias tchécoslovaques ; ils comparent la situation à celle qui précéda l'insurrection de Budapest en 1956. Le pouvoir soviétique tente d’arrêter ou au moins de limiter les changements en cours en Tchécoslovaquie en ouvrant une série de négociations. La première se tient près de la frontière entre la Slovaquie et l’URSS à Čierna nad Tisou, au mois d’août. Dubček y défend son programme tout en renouvelant ses engagements vis-à-vis du Pacte de Varsovie et du Comecon. Brejnev propose alors un compromis : les délégués du parti communiste tchèque réaffirment leur loyauté au Pacte de Varsovie, s’engagent à restreindre les tendances « antisocialistes » et à renforcer leur contrôle sur la presse. En échange, l’URSS consent à retirer les troupes en manœuvre depuis le mois de juin et autorise le congrès du Parti prévu pour le 9 septembre.Le 3 août, les représentants de l’URSS, de la RDA, de la Pologne, de la Hongrie, de la Bulgarie et de la Tchécoslovaquie se rencontrent à Bratislava et signent une déclaration commune qui rappelle leur fidélité au marxisme-léninisme et à l’internationalisme prolétarien ; ils jurent de lutter contre l’idéologie bourgeoise et toutes les forces antisocialistes. L’URSS se réserve le droit d’intervenir dans les démocraties populaires si un système bourgeois — caractérisé par le pluralisme politique et défendant les intérêts des capitalistes — vient à s’y établir. Après la conférence de Bratislava, les troupes soviétiques quittent le territoire tchécoslovaque mais restent stationnées près de ses frontières.L’invasion soviétique (août 1968)

Ecraser le Printemps de Prague

L'intervention des troupes du Pacte de Varsovie en août 1968 en Tchécoslovaquie, pour mettre fin au Printemps de Prague, illustre le principe de la « souveraineté limitée » et préfigure ce qui va devenir peu après la doctrine Brejnev. Dans la nuit du 20 au 21 août, les forces armées de cinq pays du Pacte de Varsovie — URSS, Bulgarie, Pologne, Hongrie et RDA — envahissent la Tchécoslovaquie. En revanche, ni la Roumanie, ni l’Albanie ne participent à l’opération ; l’Albanie décide de se retirer du pacte de Varsovie après les événements. 200 000 soldats et 2 000 tanks entrent dans le pays.La période du Printemps de Prague prend fin entre le 18 et le 21 août, quand 400 000 soldats et 6 300 chars du Pacte de Varsovie envahissent le pays. L'Opération Danube, prévue depuis le 8 avril, mobilise pour l’essentiel des troupes soviétiques.La prise de Prague

Alors que d’imposantes forces blindées-mécanisées franchissent la frontière et que des raids héliportés sont menés contre des objectifs à faible profondeur, les parachutistes des armées du Pacte de Varsovie reçoivent comme principale mission d’investir Prague. Le 18 août 1968 à 20 heures 30, des parachutistes en civil arrivent discrètement par un vol de l’Aeroflot sur l’Aéroport de Praha-Ruzyně et en prennent rapidement le contrôle. Quelques heures plus tard, les premiers Antonov An-12 atterrissent pour débarquer troupes et matériel lourd. Les hommes de la 103e division aéroportée de la garde (DAG) commencent alors à faire mouvement vers le centre de Prague, investissant en chemin le palais présidentiel au château de Prague et mettant virtuellement le président Ludvík Svoboda en état d’arrestation. Une dizaine d’heures suffisent pour que la ville tombe aux mains des parachutistes soviétiques. La jonction avec les forces terrestres est réalisée le 19 août au soir. Les chars soviétiques entrent en force dans Prague le 20 août.La réaction tchécoslovaque à l'invasion

Selon l'historien tchèque Oldřich Tůma, les soldats tchécoslovaques se tenaient prêts à combattre et ont attendu en vain une décision politique dans ce sens. Certains soldats ont même dessiné en bleu sur des cartes les positions des armées soviétiques. Le bleu était alors la couleur pour désigner l'ennemi. Un officier a été expulsé de l'armée pour cette raison.À cette époque, les généraux de l'armée tchécoslovaque sont liés aux Soviétiques qu'ils considèrent comme leurs "supérieurs". Ils ont en effet étudié dans les écoles soviétiques. Moscou possédait des informations précises sur l'armée tchécoslovaque. En ce sens, celle-ci faisait partie de l'armée soviétique.Oldřich Tůma ajoute que le haut commandement était certainement au courant des préparatifs de cette invasion et était aidé par des membres du ministère de la défense tchécoslovaque.Il était impossible qu'un regroupement massif de troupes soviétiques aux frontières de la Tchécoslovaquie, pendant plusieurs mois avant l'intervention, passât inaperçu auprès du haut commandement militaire tchécoslovaque.En revanche, les officiers tchécoslovaques de moindre grade désiraient intervenir. En l'absence de décision politique, ils opposèrent une résistance passive, en refusant par exemple de rendre leurs armes aux Soviétiques.Le peuple s'est également illustré par de nombreux actes de résistance passive. Dans l’après-midi du 21 août 1968, des dizaines de milliers de manifestants défilent dans les rues dans l’après-midi. Ils bandent les yeux des statues des héros tchèques. Les panneaux indicateurs sont déplacés afin de semer le trouble dans l'armée adverse. Plusieurs personnes se regroupent autour des bâtiments de la Radio publique, notamment à Prague et à Pilsen. La radio a donc pu continuer à émettre librement et informer le pays de l'invasion.Bilan et conséquences directes de l’invasion

L’invasion de la Tchécoslovaquie provoque la mort de 72 à 90 personnes et fait plusieurs centaines de blessés. Alexander Dubček appelle son peuple à ne pas résister. Depuis la bataille de la Montagne Blanche, en 1620, les Tchèques ne se sont jamais défendus militairement contre les invasions. Le 14e Congrès du Parti communiste tchécoslovaque, prévu pour le 9 septembre, se réunit secrètement le 22 août. Environ 1 100 délégués s’assemblent dans les usines du CKV dans la banlieue de Prague et dénoncent l’entrée des troupes étrangères. Les Soviétiques échouent donc à former un « gouvernement ouvrier-paysan » comme à Budapest en 1956. Cependant, des recherches récentes suggèrent qu’en réalité, certains conservateurs comme Biľak, Švestka, Kolder, Indra et Kapek avaient envoyé une requête à l’URSS pour réclamer une intervention militaire.Dubček est arrêté dans la nuit du 20 août et emmené à Moscou avec la direction du PCT au complet : le Premier ministre Oldřich Černik, le président du Parlement Josef Smrkovský, le Premier Secrétaire du PC slovaque Vasil Bil'ak et le Chef de l'État. Le président Svoboda, chef légal de l'armée, juste avant de partir, ordonne à son chef, le général Martin Dzur, de ne pas résister mais de ne pas non plus se laisser désarmer.En URSS, Dubček subit pendant plusieurs jours des pressions psychologiques et physiques. Il est contraint de céder à la pression soviétique et signe, avec la direction de PCT, le Protocole de Moscou : rédigé par les Soviétiques, le texte justifie l'intervention armée. Dubček garde provisoirement son poste et l’armée reste dans les rues de Prague.L’invasion provoque une importante vague d’émigration qui finit par s’arrêter quelques temps plus tard : on estime le nombre des départs à 70 000 immédiatement après l’intervention. Sur toute la période soviétique, 400 000 Tchécoslovaques quittent leur pays.Le 16 janvier 1969, Jan Palach, un étudiant s’immole par le feu sur la place Venceslas à Prague en protestation contre la suppression de la liberté d’expression. L’exemple de Palach est suivi par Jan Zajíc un mois plus tard et par Evzen Plocek en avril. Dans la nuit du 28 au 29 mars 1969, 500 000 personnes manifestent spontanément : 21 garnisons soviétiques sont attaquées. Le premier anniversaire de l’invasion soviétique soulève de nouvelles manifestations.La Normalisation

La résistance générale et les manifestations non-violentes contraignent l’URSS à abandonner son projet initial de limoger le Premier Secrétaire du PCT, jusqu’en avril 1969, date à laquelle il est remplacé par Gustav Husak : c’est le début de la « normalisation » (Normalizace ou le retour à la normale).Le parti et les organes politiques sont repris en main du parti par l’élimination des éléments réformateurs et le socialisme à visage humain prend fin. Tous les dirigeants du PCT de l'année 1968 sont destitués et parfois, condamnés à la suite de procès. De nombreuses exclusions sont prononcées, et le congrès qui avait condamné l’invasion est déclaré « nul et non-avenu ». Les intellectuels et des milliers de Tchèques perdent leur emploi. Le nouveau dirigeant s’attache à restaurer les liens avec les autres pays socialistes. Le seul changement significatif qui reste est le fédéralisme qui aboutit en 1969 à deux Républiques socialistes.Le contrôle complet de l'Armée représente alors un enjeu important pour le PCT. Après la purge, l'Armée est entraînée à réagir aux éventuelles protestations populaires. Ainsi, dès août 1969, l'Armée écrase des manifestations contre l'occupation. Un régiment de tanks est utilisé pour la première fois contre la foule par l'Armée tchécoslovaque.Quant à Dubček, il est d'abord "promu" président du parlement fédéral (1969/70), puis exilé ambassadeur à Ankara, avant d'être rappelé rapidement et confiné dans un emploi de jardinier dans un parc public. En 1987, l'université de Bologne lui confère le titre de Docteur Honoris Causa. Il revient sur le devant de la scène politique, lors de la révolution de velours, puis décède dans un accident de voiture le 7 novembre 1992.Au niveau économique, la planification centralisée est renforcée, améliorée marginalement par l'introduction d'indicateurs de qualité, de productivité, d'efficience et d'innovation dans les plans présentés par les unités de production au lieu de se concentrer sur le seul aspect quantitatif.En 1987, le dirigeant soviétique Mikhail Gorbachev rend hommage à Dubček et au socialisme à visage humain au moment où il applique la glasnost et la perestroika. Lorsqu’il est interrogé sur la différence entre le Printemps de Prague et ses propres réformes, Gorbatchev répond simplement : « 19 années »

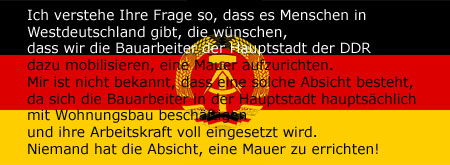

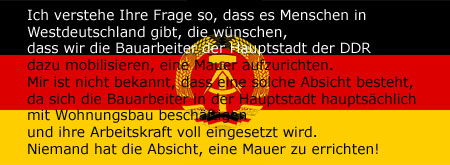

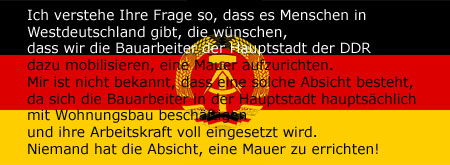

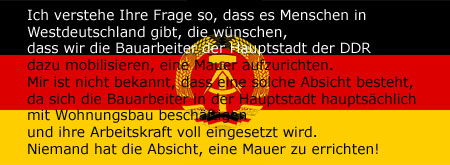

12/8/61 : Niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten

Par Bambi - 13-08-2008 12:23:31 - 5 commentaires

Jepipote parlait de fil barbelé dans son poste et nous sommes le 12/8 aujourd'hui

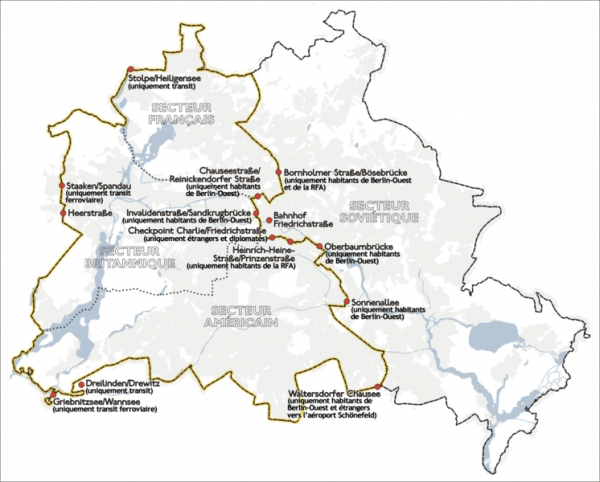

Le Mur de Berlin (en allemand Berliner Mauer), a été érigé en plein Berlin pendant la nuit du 12 au 13 août 1961 suscitant la réprobation des puissances occidentales. La République démocratique allemande (RDA) tente ainsi de mettre fin, avec l'appui du pacte de Varsovie, à l'exode croissant de ses habitants vers la République fédérale d'Allemagne (RFA). Le Mur, séparant physiquement la ville en « Berlin-Est » et « Berlin-Ouest », est pendant près de trente ans le symbole de la Guerre froide et de la partition de l'Allemagne à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Plus qu'un simple mur, il s'agit d'un dispositif défensif comportant deux murs avec chemin de ronde, miradors et dispositifs d'alarme. Plusieurs centaines de ressortissants de la RDA ont perdu la vie en essayant de le franchir, les soldats soviétiques n'hésitant pas à tirer sur les fugitifs.

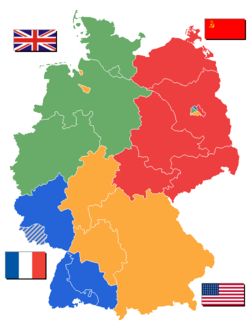

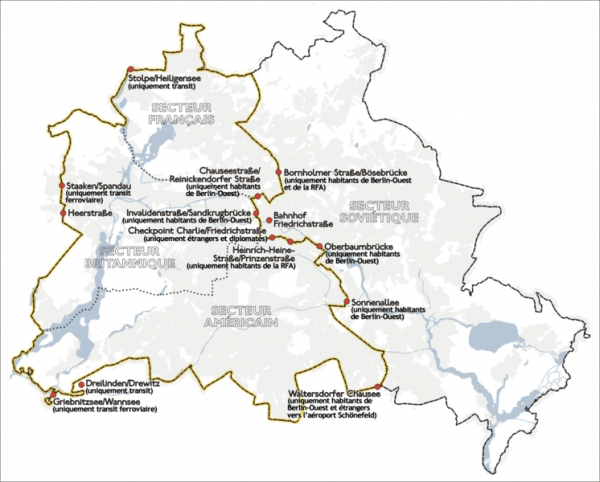

Après sa capitulation en 1945, l'Allemagne est divisée en quatre zones d'occupation sous administrations soviétique, américaine, britannique et française, conformément à l'accord conclu à la conférence de Yalta. Berlin, capitale du Troisième Reich, d'abord totalement occupé par l'Armée rouge doit également être partagée en quatre secteurs répartis entre les alliés. Les soviétiques laissent alors aux occidentaux les districts ouest de la ville qui se retrouvent ainsi totalement enclavés dans leur zone d'occupation, le secteur resté sous contrôle soviétique représentant à lui seul 409 km2, soit 45,6% de la superficie de la ville. La position et l'importance de Berlin en font un enjeu majeur de la guerre froide qui s'engage dès la fin des hostilités le 8 mai 1945. La coopération entre les quatre puissances occupantes de l'Allemagne prend fin en 1948 lorsque l’Union soviétique suspend sa participation au Conseil de contrôle allié et du commandement Interallié le 19 mars 1948. Les Soviétiques s'emploient dès lors à gêner les communications des Occidentaux avec Berlin-Ouest, sans doute pour les forcer à abandonner l'ancienne capitale du Reich. Du 24 juin 1948 au 12 mai 1949, Staline instaure le blocus de Berlin. Tous les transits terrestres et fluviaux entre Berlin-Ouest et l'Allemagne de l'Ouest sont coupés. Cet évènement constitue la première crise majeure entre l'Union Soviétique et les occidentaux. Grâce à un gigantesque pont aérien organisé sous l'égide des États-Unis, Berlin-Ouest survit au blocus.L'année 1949 voit la création de la République fédérale d'Allemagne dans les zones britannique, américaine et française, suivie de près par celle de la République démocratique allemande dans la zone sous influence soviétique. La création de deux États consolide la division politique de Berlin. On commence alors des deux côtés à sécuriser et à fermer les frontières. Des douaniers et des soldats détachés à la surveillance frontalière patrouillent entre la RDA et la RFA ; de solides clôtures seront plus tard érigées du côté RDA.Légalement, Berlin garde le statut de ville démilitarisée (en soldats allemands), partagée en quatre secteurs et indépendante des deux États allemands. En réalité, la portée pratique de cette indépendance est très limitée. En effet, le statut de Berlin-Ouest s'apparente à celui d'un Land, avec des représentants sans droit de vote au Bundestag et Berlin-Est devient, en violation de son statut, capitale de la RDA. La ville reste cependant le seul endroit où les Allemands de l'Est comme de l'Ouest peuvent transiter.Le 27 novembre 1958, l'URSS tente un nouveau coup de force lors de « l'Ultimatum de Khrouchtchev » proposant le départ des troupes occidentales dans les six mois pour faire de Berlin une « ville libre » démilitarisée. Les alliés occidentaux refusent.

Causes de la construction du Mur

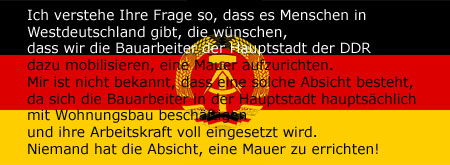

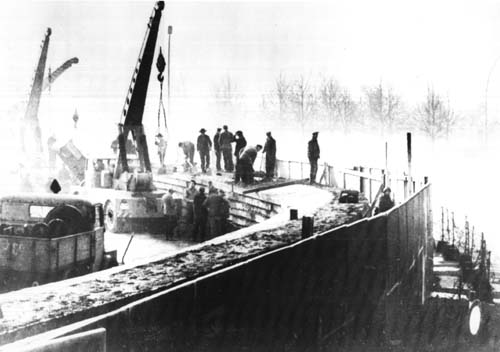

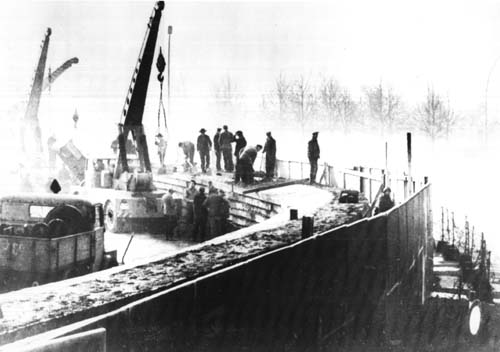

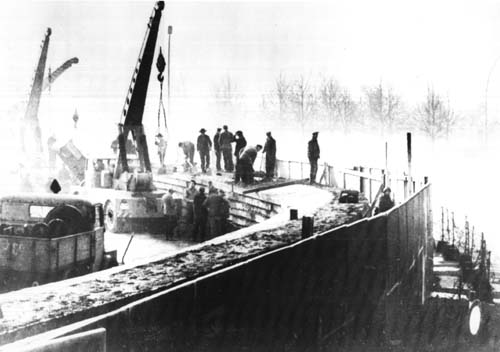

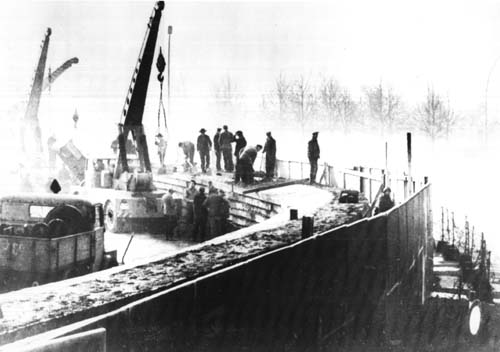

Depuis sa création en 1949, la RDA subit un flot d'émigration croissant vers la RFA, particulièrement à Berlin, ville située au cœur de la RDA, que la frontière traverse. Cette frontière urbaine est difficilement contrôlable, contrairement aux zones rurales déjà très surveillées. Entre 2,6 et 3,6 millions d'Allemands fuient la RDA par Berlin entre 1949 et 1961, privant le pays de main-d'œuvre et montrant à la face du monde leur faible adhésion au régime communiste. Émigrer ne pose pas de difficulté majeure car, jusqu’en août 1961, il suffit de prendre le métro ou le chemin de fer berlinois pour passer d'Est en Ouest, ce que font quotidiennement des Berlinois pour aller travailler. Les Allemands appellent cette migration de la RDA communiste à la RFA capitaliste : « voter avec ses pieds ». Pendant les deux premières semaines d'août 1961, riches en rumeurs, plus de 47 000 citoyens est-allemands passent en Allemagne de l'Ouest via Berlin. De plus, Berlin-Ouest joue le rôle de porte vers l'Ouest pour de nombreux Tchèques et Polonais. Comme l'émigration concerne particulièrement les jeunes actifs bien instruits, elle pose un problème économique majeur et menace l'existence même de la RDA.En outre, environ 500 000 Berlinois sont des travailleurs frontaliers, travaillant à Berlin-Ouest mais habitant à Berlin-Est ou dans sa banlieue où le coût de la vie et de l'immobilier est plus favorable. Le 4 août 1961, un décret oblige les travailleurs frontaliers à s'enregistrer comme tels et à payer leurs loyers en Deutsche Mark (monnaie de la RFA). Avant même la construction du Mur, la police de la RDA surveille intensivement aux points d'accès à Berlin-Ouest ceux qu'elle désigne comme « contrebandiers » ou « déserteurs de la République ».Comme tous les pays communistes, la RDA s'est vu imposer une économie planifiée par Moscou. Le plan septennal (1959-1965) est un échec dès le début. La production industrielle augmente moins vite que prévu. En effet, les investissements sont insuffisants. La collectivisation des terres agricoles entraîne une baisse de la production et une pénurie alimentaire. Les salaires augmentent plus vite que prévu à cause d'un manque de main-d'œuvre provoqué en grande partie par les fuites à l'Ouest. Un important trafic de devises et de marchandises, néfaste à l'économie est-allemande, passe par Berlin. La RDA se trouve en 1961 au bord de l’effondrement économique et social[3]. La construction du Mur de Berlin Le programme de construction du Mur est un secret d'État du gouvernement est-allemand. Il commence les 13 et 14 aout 1961 avec la pose de grillages et de barbelés autour de Berlin-Ouest.La construction du Mur se fait en pleine nuit sur ordre de la direction du Parti communiste par des maçons, sous la protection et la surveillance de policiers et de soldats, – en contradiction avec les assurances du président du Conseil d'État de la RDA, Walter Ulbricht, qui déclare le 15 juin 1961 lors d'une conférence de presse internationale à Berlin-Est en réponse à une journaliste ouest-allemande : « Si je comprends bien votre question, il y a des gens en Allemagne de l'Ouest qui souhaitent que nous mobilisions les ouvriers du bâtiment de la capitale de la RDA pour ériger un mur, c'est cela ? Je n'ai pas connaissance d'un tel projet ; car les maçons de la capitale sont principalement occupés à construire des logements et y consacrent toute leur force de travail. Personne n'a l'intention de construire un mur !»

Ulbricht est ainsi le premier à employer le mot « Mur », deux mois avant qu'il ne soit érigé.Si les Alliés sont au courant d'un plan de « mesures drastiques » visant au verrouillage de Berlin-Ouest, ils se montrent cependant surpris par son calendrier et son ampleur. Comme leurs droits d'accès à Berlin-Ouest sont respectés, ils décident de ne pas intervenir militairement. Le BND (Services secrets de la RFA) avait lui aussi reçu début juillet des informations semblables. Après la rencontre entre Ulbricht et Nikita Khrouchtchev lors du sommet des pays membres du Pacte de Varsovie (3-5 août 1961), le BND note dans son rapport hebdomadaire du 9 août :« Les informations disponibles montrent que le régime de Pankow s'efforce d'obtenir l'accord de Moscou pour l'entrée en vigueur de mesures rigoureuses de blocage ; en particulier le bouclage de la frontière de Berlin, avec interruption du trafic de métros et de tramways entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. (...) Il reste à voir si Ulbricht est capable de faire accepter de telles exigences par Moscou, et jusqu'où. »La déclaration publique du sommet du Pacte de Varsovie propose de « contrecarrer à la frontière avec Berlin-Ouest les agissements nuisibles aux pays du camp socialiste et d'assurer autour de Berlin-Ouest une surveillance fiable et un contrôle efficace. »Le 11 août 1961, la Chambre du Peuple de RDA approuve la concertation avec Moscou et donne les pleins pouvoirs au conseil des ministres pour en assurer la réalisation. Le conseil des ministres de la RDA adopte le 12 août un décret dénonçant la politique d'agression impérialiste des Occidentaux à son encontre. Un contrôle très strict des frontières séparant Berlin-Ouest et Berlin-Est est instauré. Il décide de l'emploi des forces armées pour occuper la frontière avec Berlin-Ouest et y ériger un barrage. Le samedi 12 août 1961, le BND reçoit l'information qu'« une conférence a eu lieu à Berlin-Est au centre de décision du Parti communiste est-allemand SED en présence de hauts responsables du parti. On a pu y apprendre que (...) la situation d'émigration croissante de fugitifs rend nécessaire le bouclage du secteur d'occupation soviétique et de Berlin-Ouest dans les jours prochains — sans plus de précisions — et non dans deux semaines comme il était prévu initialement. »

Dans la nuit du 13 au 14 août 1961, 14 500 membres des forces armées bloquent les rues et les voies ferrées menant à Berlin-Ouest. Des troupes soviétiques se tiennent prêtes au combat et se massent aux postes frontières des Alliés. Tous les moyens de transport entre les deux Berlin sont interrompus. En septembre 1961, des métros et des S-Bahn (RER) de Berlin-Ouest continueront à circuler sous Berlin-Est sans cependant s'arrêter à ce qu'on appelle désormais les stations fantômes. Erich Honecker, en tant que secrétaire du comité central pour les questions de sécurité, assure la responsabilité politique de la planification et de la réalisation de la construction du Mur pour le SED. Il présente la construction comme un « mur de protection antifasciste ». Les pays membres du pacte de Varsovie publient, le même jour, une déclaration pour (« antifaschistischer Schutzwall ») soutenir le bouclage de la frontière entre les deux Berlin. Jusqu'en septembre 1961, la frontière reste « franchissable » et parmi les seules forces de surveillance, 85 hommes passent à l'Ouest — imités en cela par 400 civils, dont 216 réussissent. Les images du jeune douanier Conrad Schumann enjambant les barbelés ou de fugitifs descendant par une corde en draps de lit des maisons situées à la frontière marquent les esprits. La construction du Mur autour des trois secteurs de l'Ouest consiste tout d'abord en un rideau de fils de fer barbelés. Les pavés des axes de circulation entre les deux moitiés de la ville sont retournés afin d’interrompre immédiatement le trafic. Dans les semaines suivantes, il est complété par un mur de béton, puis muni de divers dispositifs de sécurité. Ce mur sépare physiquement la cité et entoure complètement la partie ouest de Berlin qui devient une île au milieu des pays de l'Est.

(la suite sera mise sur le blog le jour du Marathon Nice-Cannes)

Causes de la construction du Mur

Depuis sa création en 1949, la RDA subit un flot d'émigration croissant vers la RFA, particulièrement à Berlin, ville située au cœur de la RDA, que la frontière traverse. Cette frontière urbaine est difficilement contrôlable, contrairement aux zones rurales déjà très surveillées. Entre 2,6 et 3,6 millions d'Allemands fuient la RDA par Berlin entre 1949 et 1961, privant le pays de main-d'œuvre et montrant à la face du monde leur faible adhésion au régime communiste. Émigrer ne pose pas de difficulté majeure car, jusqu’en août 1961, il suffit de prendre le métro ou le chemin de fer berlinois pour passer d'Est en Ouest, ce que font quotidiennement des Berlinois pour aller travailler. Les Allemands appellent cette migration de la RDA communiste à la RFA capitaliste : « voter avec ses pieds ». Pendant les deux premières semaines d'août 1961, riches en rumeurs, plus de 47 000 citoyens est-allemands passent en Allemagne de l'Ouest via Berlin. De plus, Berlin-Ouest joue le rôle de porte vers l'Ouest pour de nombreux Tchèques et Polonais. Comme l'émigration concerne particulièrement les jeunes actifs bien instruits, elle pose un problème économique majeur et menace l'existence même de la RDA.En outre, environ 500 000 Berlinois sont des travailleurs frontaliers, travaillant à Berlin-Ouest mais habitant à Berlin-Est ou dans sa banlieue où le coût de la vie et de l'immobilier est plus favorable. Le 4 août 1961, un décret oblige les travailleurs frontaliers à s'enregistrer comme tels et à payer leurs loyers en Deutsche Mark (monnaie de la RFA). Avant même la construction du Mur, la police de la RDA surveille intensivement aux points d'accès à Berlin-Ouest ceux qu'elle désigne comme « contrebandiers » ou « déserteurs de la République ».Comme tous les pays communistes, la RDA s'est vu imposer une économie planifiée par Moscou. Le plan septennal (1959-1965) est un échec dès le début. La production industrielle augmente moins vite que prévu. En effet, les investissements sont insuffisants. La collectivisation des terres agricoles entraîne une baisse de la production et une pénurie alimentaire. Les salaires augmentent plus vite que prévu à cause d'un manque de main-d'œuvre provoqué en grande partie par les fuites à l'Ouest. Un important trafic de devises et de marchandises, néfaste à l'économie est-allemande, passe par Berlin. La RDA se trouve en 1961 au bord de l’effondrement économique et social[3]. La construction du Mur de Berlin Le programme de construction du Mur est un secret d'État du gouvernement est-allemand. Il commence les 13 et 14 aout 1961 avec la pose de grillages et de barbelés autour de Berlin-Ouest.La construction du Mur se fait en pleine nuit sur ordre de la direction du Parti communiste par des maçons, sous la protection et la surveillance de policiers et de soldats, – en contradiction avec les assurances du président du Conseil d'État de la RDA, Walter Ulbricht, qui déclare le 15 juin 1961 lors d'une conférence de presse internationale à Berlin-Est en réponse à une journaliste ouest-allemande : « Si je comprends bien votre question, il y a des gens en Allemagne de l'Ouest qui souhaitent que nous mobilisions les ouvriers du bâtiment de la capitale de la RDA pour ériger un mur, c'est cela ? Je n'ai pas connaissance d'un tel projet ; car les maçons de la capitale sont principalement occupés à construire des logements et y consacrent toute leur force de travail. Personne n'a l'intention de construire un mur !»

Ulbricht est ainsi le premier à employer le mot « Mur », deux mois avant qu'il ne soit érigé.Si les Alliés sont au courant d'un plan de « mesures drastiques » visant au verrouillage de Berlin-Ouest, ils se montrent cependant surpris par son calendrier et son ampleur. Comme leurs droits d'accès à Berlin-Ouest sont respectés, ils décident de ne pas intervenir militairement. Le BND (Services secrets de la RFA) avait lui aussi reçu début juillet des informations semblables. Après la rencontre entre Ulbricht et Nikita Khrouchtchev lors du sommet des pays membres du Pacte de Varsovie (3-5 août 1961), le BND note dans son rapport hebdomadaire du 9 août :« Les informations disponibles montrent que le régime de Pankow s'efforce d'obtenir l'accord de Moscou pour l'entrée en vigueur de mesures rigoureuses de blocage ; en particulier le bouclage de la frontière de Berlin, avec interruption du trafic de métros et de tramways entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. (...) Il reste à voir si Ulbricht est capable de faire accepter de telles exigences par Moscou, et jusqu'où. »La déclaration publique du sommet du Pacte de Varsovie propose de « contrecarrer à la frontière avec Berlin-Ouest les agissements nuisibles aux pays du camp socialiste et d'assurer autour de Berlin-Ouest une surveillance fiable et un contrôle efficace. »Le 11 août 1961, la Chambre du Peuple de RDA approuve la concertation avec Moscou et donne les pleins pouvoirs au conseil des ministres pour en assurer la réalisation. Le conseil des ministres de la RDA adopte le 12 août un décret dénonçant la politique d'agression impérialiste des Occidentaux à son encontre. Un contrôle très strict des frontières séparant Berlin-Ouest et Berlin-Est est instauré. Il décide de l'emploi des forces armées pour occuper la frontière avec Berlin-Ouest et y ériger un barrage. Le samedi 12 août 1961, le BND reçoit l'information qu'« une conférence a eu lieu à Berlin-Est au centre de décision du Parti communiste est-allemand SED en présence de hauts responsables du parti. On a pu y apprendre que (...) la situation d'émigration croissante de fugitifs rend nécessaire le bouclage du secteur d'occupation soviétique et de Berlin-Ouest dans les jours prochains — sans plus de précisions — et non dans deux semaines comme il était prévu initialement. »

Dans la nuit du 13 au 14 août 1961, 14 500 membres des forces armées bloquent les rues et les voies ferrées menant à Berlin-Ouest. Des troupes soviétiques se tiennent prêtes au combat et se massent aux postes frontières des Alliés. Tous les moyens de transport entre les deux Berlin sont interrompus. En septembre 1961, des métros et des S-Bahn (RER) de Berlin-Ouest continueront à circuler sous Berlin-Est sans cependant s'arrêter à ce qu'on appelle désormais les stations fantômes. Erich Honecker, en tant que secrétaire du comité central pour les questions de sécurité, assure la responsabilité politique de la planification et de la réalisation de la construction du Mur pour le SED. Il présente la construction comme un « mur de protection antifasciste ». Les pays membres du pacte de Varsovie publient, le même jour, une déclaration pour (« antifaschistischer Schutzwall ») soutenir le bouclage de la frontière entre les deux Berlin. Jusqu'en septembre 1961, la frontière reste « franchissable » et parmi les seules forces de surveillance, 85 hommes passent à l'Ouest — imités en cela par 400 civils, dont 216 réussissent. Les images du jeune douanier Conrad Schumann enjambant les barbelés ou de fugitifs descendant par une corde en draps de lit des maisons situées à la frontière marquent les esprits. La construction du Mur autour des trois secteurs de l'Ouest consiste tout d'abord en un rideau de fils de fer barbelés. Les pavés des axes de circulation entre les deux moitiés de la ville sont retournés afin d’interrompre immédiatement le trafic. Dans les semaines suivantes, il est complété par un mur de béton, puis muni de divers dispositifs de sécurité. Ce mur sépare physiquement la cité et entoure complètement la partie ouest de Berlin qui devient une île au milieu des pays de l'Est.

(la suite sera mise sur le blog le jour du Marathon Nice-Cannes)

Causes de la construction du Mur

Depuis sa création en 1949, la RDA subit un flot d'émigration croissant vers la RFA, particulièrement à Berlin, ville située au cœur de la RDA, que la frontière traverse. Cette frontière urbaine est difficilement contrôlable, contrairement aux zones rurales déjà très surveillées. Entre 2,6 et 3,6 millions d'Allemands fuient la RDA par Berlin entre 1949 et 1961, privant le pays de main-d'œuvre et montrant à la face du monde leur faible adhésion au régime communiste. Émigrer ne pose pas de difficulté majeure car, jusqu’en août 1961, il suffit de prendre le métro ou le chemin de fer berlinois pour passer d'Est en Ouest, ce que font quotidiennement des Berlinois pour aller travailler. Les Allemands appellent cette migration de la RDA communiste à la RFA capitaliste : « voter avec ses pieds ». Pendant les deux premières semaines d'août 1961, riches en rumeurs, plus de 47 000 citoyens est-allemands passent en Allemagne de l'Ouest via Berlin. De plus, Berlin-Ouest joue le rôle de porte vers l'Ouest pour de nombreux Tchèques et Polonais. Comme l'émigration concerne particulièrement les jeunes actifs bien instruits, elle pose un problème économique majeur et menace l'existence même de la RDA.En outre, environ 500 000 Berlinois sont des travailleurs frontaliers, travaillant à Berlin-Ouest mais habitant à Berlin-Est ou dans sa banlieue où le coût de la vie et de l'immobilier est plus favorable. Le 4 août 1961, un décret oblige les travailleurs frontaliers à s'enregistrer comme tels et à payer leurs loyers en Deutsche Mark (monnaie de la RFA). Avant même la construction du Mur, la police de la RDA surveille intensivement aux points d'accès à Berlin-Ouest ceux qu'elle désigne comme « contrebandiers » ou « déserteurs de la République ».Comme tous les pays communistes, la RDA s'est vu imposer une économie planifiée par Moscou. Le plan septennal (1959-1965) est un échec dès le début. La production industrielle augmente moins vite que prévu. En effet, les investissements sont insuffisants. La collectivisation des terres agricoles entraîne une baisse de la production et une pénurie alimentaire. Les salaires augmentent plus vite que prévu à cause d'un manque de main-d'œuvre provoqué en grande partie par les fuites à l'Ouest. Un important trafic de devises et de marchandises, néfaste à l'économie est-allemande, passe par Berlin. La RDA se trouve en 1961 au bord de l’effondrement économique et social[3]. La construction du Mur de Berlin Le programme de construction du Mur est un secret d'État du gouvernement est-allemand. Il commence les 13 et 14 aout 1961 avec la pose de grillages et de barbelés autour de Berlin-Ouest.La construction du Mur se fait en pleine nuit sur ordre de la direction du Parti communiste par des maçons, sous la protection et la surveillance de policiers et de soldats, – en contradiction avec les assurances du président du Conseil d'État de la RDA, Walter Ulbricht, qui déclare le 15 juin 1961 lors d'une conférence de presse internationale à Berlin-Est en réponse à une journaliste ouest-allemande : « Si je comprends bien votre question, il y a des gens en Allemagne de l'Ouest qui souhaitent que nous mobilisions les ouvriers du bâtiment de la capitale de la RDA pour ériger un mur, c'est cela ? Je n'ai pas connaissance d'un tel projet ; car les maçons de la capitale sont principalement occupés à construire des logements et y consacrent toute leur force de travail. Personne n'a l'intention de construire un mur !»

Ulbricht est ainsi le premier à employer le mot « Mur », deux mois avant qu'il ne soit érigé.Si les Alliés sont au courant d'un plan de « mesures drastiques » visant au verrouillage de Berlin-Ouest, ils se montrent cependant surpris par son calendrier et son ampleur. Comme leurs droits d'accès à Berlin-Ouest sont respectés, ils décident de ne pas intervenir militairement. Le BND (Services secrets de la RFA) avait lui aussi reçu début juillet des informations semblables. Après la rencontre entre Ulbricht et Nikita Khrouchtchev lors du sommet des pays membres du Pacte de Varsovie (3-5 août 1961), le BND note dans son rapport hebdomadaire du 9 août :« Les informations disponibles montrent que le régime de Pankow s'efforce d'obtenir l'accord de Moscou pour l'entrée en vigueur de mesures rigoureuses de blocage ; en particulier le bouclage de la frontière de Berlin, avec interruption du trafic de métros et de tramways entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. (...) Il reste à voir si Ulbricht est capable de faire accepter de telles exigences par Moscou, et jusqu'où. »La déclaration publique du sommet du Pacte de Varsovie propose de « contrecarrer à la frontière avec Berlin-Ouest les agissements nuisibles aux pays du camp socialiste et d'assurer autour de Berlin-Ouest une surveillance fiable et un contrôle efficace. »Le 11 août 1961, la Chambre du Peuple de RDA approuve la concertation avec Moscou et donne les pleins pouvoirs au conseil des ministres pour en assurer la réalisation. Le conseil des ministres de la RDA adopte le 12 août un décret dénonçant la politique d'agression impérialiste des Occidentaux à son encontre. Un contrôle très strict des frontières séparant Berlin-Ouest et Berlin-Est est instauré. Il décide de l'emploi des forces armées pour occuper la frontière avec Berlin-Ouest et y ériger un barrage. Le samedi 12 août 1961, le BND reçoit l'information qu'« une conférence a eu lieu à Berlin-Est au centre de décision du Parti communiste est-allemand SED en présence de hauts responsables du parti. On a pu y apprendre que (...) la situation d'émigration croissante de fugitifs rend nécessaire le bouclage du secteur d'occupation soviétique et de Berlin-Ouest dans les jours prochains — sans plus de précisions — et non dans deux semaines comme il était prévu initialement. »

Dans la nuit du 13 au 14 août 1961, 14 500 membres des forces armées bloquent les rues et les voies ferrées menant à Berlin-Ouest. Des troupes soviétiques se tiennent prêtes au combat et se massent aux postes frontières des Alliés. Tous les moyens de transport entre les deux Berlin sont interrompus. En septembre 1961, des métros et des S-Bahn (RER) de Berlin-Ouest continueront à circuler sous Berlin-Est sans cependant s'arrêter à ce qu'on appelle désormais les stations fantômes. Erich Honecker, en tant que secrétaire du comité central pour les questions de sécurité, assure la responsabilité politique de la planification et de la réalisation de la construction du Mur pour le SED. Il présente la construction comme un « mur de protection antifasciste ». Les pays membres du pacte de Varsovie publient, le même jour, une déclaration pour (« antifaschistischer Schutzwall ») soutenir le bouclage de la frontière entre les deux Berlin. Jusqu'en septembre 1961, la frontière reste « franchissable » et parmi les seules forces de surveillance, 85 hommes passent à l'Ouest — imités en cela par 400 civils, dont 216 réussissent. Les images du jeune douanier Conrad Schumann enjambant les barbelés ou de fugitifs descendant par une corde en draps de lit des maisons situées à la frontière marquent les esprits. La construction du Mur autour des trois secteurs de l'Ouest consiste tout d'abord en un rideau de fils de fer barbelés. Les pavés des axes de circulation entre les deux moitiés de la ville sont retournés afin d’interrompre immédiatement le trafic. Dans les semaines suivantes, il est complété par un mur de béton, puis muni de divers dispositifs de sécurité. Ce mur sépare physiquement la cité et entoure complètement la partie ouest de Berlin qui devient une île au milieu des pays de l'Est.

(la suite sera mise sur le blog le jour du Marathon Nice-Cannes)

La construction du Mur de Berlin Le programme de construction du Mur est un secret d'État du gouvernement est-allemand. Il commence les 13 et 14 aout 1961 avec la pose de grillages et de barbelés autour de Berlin-Ouest.La construction du Mur se fait en pleine nuit sur ordre de la direction du Parti communiste par des maçons, sous la protection et la surveillance de policiers et de soldats, – en contradiction avec les assurances du président du Conseil d'État de la RDA, Walter Ulbricht, qui déclare le 15 juin 1961 lors d'une conférence de presse internationale à Berlin-Est en réponse à une journaliste ouest-allemande : « Si je comprends bien votre question, il y a des gens en Allemagne de l'Ouest qui souhaitent que nous mobilisions les ouvriers du bâtiment de la capitale de la RDA pour ériger un mur, c'est cela ? Je n'ai pas connaissance d'un tel projet ; car les maçons de la capitale sont principalement occupés à construire des logements et y consacrent toute leur force de travail. Personne n'a l'intention de construire un mur !»

Ulbricht est ainsi le premier à employer le mot « Mur », deux mois avant qu'il ne soit érigé.Si les Alliés sont au courant d'un plan de « mesures drastiques » visant au verrouillage de Berlin-Ouest, ils se montrent cependant surpris par son calendrier et son ampleur. Comme leurs droits d'accès à Berlin-Ouest sont respectés, ils décident de ne pas intervenir militairement. Le BND (Services secrets de la RFA) avait lui aussi reçu début juillet des informations semblables. Après la rencontre entre Ulbricht et Nikita Khrouchtchev lors du sommet des pays membres du Pacte de Varsovie (3-5 août 1961), le BND note dans son rapport hebdomadaire du 9 août :« Les informations disponibles montrent que le régime de Pankow s'efforce d'obtenir l'accord de Moscou pour l'entrée en vigueur de mesures rigoureuses de blocage ; en particulier le bouclage de la frontière de Berlin, avec interruption du trafic de métros et de tramways entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. (...) Il reste à voir si Ulbricht est capable de faire accepter de telles exigences par Moscou, et jusqu'où. »La déclaration publique du sommet du Pacte de Varsovie propose de « contrecarrer à la frontière avec Berlin-Ouest les agissements nuisibles aux pays du camp socialiste et d'assurer autour de Berlin-Ouest une surveillance fiable et un contrôle efficace. »Le 11 août 1961, la Chambre du Peuple de RDA approuve la concertation avec Moscou et donne les pleins pouvoirs au conseil des ministres pour en assurer la réalisation. Le conseil des ministres de la RDA adopte le 12 août un décret dénonçant la politique d'agression impérialiste des Occidentaux à son encontre. Un contrôle très strict des frontières séparant Berlin-Ouest et Berlin-Est est instauré. Il décide de l'emploi des forces armées pour occuper la frontière avec Berlin-Ouest et y ériger un barrage. Le samedi 12 août 1961, le BND reçoit l'information qu'« une conférence a eu lieu à Berlin-Est au centre de décision du Parti communiste est-allemand SED en présence de hauts responsables du parti. On a pu y apprendre que (...) la situation d'émigration croissante de fugitifs rend nécessaire le bouclage du secteur d'occupation soviétique et de Berlin-Ouest dans les jours prochains — sans plus de précisions — et non dans deux semaines comme il était prévu initialement. »

Dans la nuit du 13 au 14 août 1961, 14 500 membres des forces armées bloquent les rues et les voies ferrées menant à Berlin-Ouest. Des troupes soviétiques se tiennent prêtes au combat et se massent aux postes frontières des Alliés. Tous les moyens de transport entre les deux Berlin sont interrompus. En septembre 1961, des métros et des S-Bahn (RER) de Berlin-Ouest continueront à circuler sous Berlin-Est sans cependant s'arrêter à ce qu'on appelle désormais les stations fantômes. Erich Honecker, en tant que secrétaire du comité central pour les questions de sécurité, assure la responsabilité politique de la planification et de la réalisation de la construction du Mur pour le SED. Il présente la construction comme un « mur de protection antifasciste ». Les pays membres du pacte de Varsovie publient, le même jour, une déclaration pour (« antifaschistischer Schutzwall ») soutenir le bouclage de la frontière entre les deux Berlin. Jusqu'en septembre 1961, la frontière reste « franchissable » et parmi les seules forces de surveillance, 85 hommes passent à l'Ouest — imités en cela par 400 civils, dont 216 réussissent. Les images du jeune douanier Conrad Schumann enjambant les barbelés ou de fugitifs descendant par une corde en draps de lit des maisons situées à la frontière marquent les esprits. La construction du Mur autour des trois secteurs de l'Ouest consiste tout d'abord en un rideau de fils de fer barbelés. Les pavés des axes de circulation entre les deux moitiés de la ville sont retournés afin d’interrompre immédiatement le trafic. Dans les semaines suivantes, il est complété par un mur de béton, puis muni de divers dispositifs de sécurité. Ce mur sépare physiquement la cité et entoure complètement la partie ouest de Berlin qui devient une île au milieu des pays de l'Est.

(la suite sera mise sur le blog le jour du Marathon Nice-Cannes)

Par Bambi - 12-08-2008 18:07:36 - 5 commentaires

Après que ma cheville gauche a laché la semaine derniere suite à un exces de piscine (ou plutot éxces de faux mouvement selon ma consultante pla-plouf Marioune) j'ai investi dans une paire de nouvelles palmes, plus petites, plus souples et surtout fondues au milieu.

Le site d'Aquasphere marque connue pour ses lunettes de natation "Seal" nous promet des miracles "La Palme Zip élaborée avec le brevet Nature's Wing® fin technology, est la seule palme qui élimine la fatigue de la cheville et diminue celle du mollet des Nageurs Fitness permettant ainsi un travail de toute la jambe pouvant être maintenu pendant de longues périodes pour un effet aerobic maximum et éfficace. Les caractéristiques uniques de la voilure, des rails, des canaux flexibles et des raidisseurs hydrodynamiques font de la palme Zip Fin la palme de Fitness la plus confortable et la plus éfficace du marché."

La voilure fendue agit comme une hélice et tourne indépendamment dans un angle d’attaque précis pour engendrer poussée et déjaugeage. Disponible en Lime/bleu, et bleu/noir.

| Elimine virtuellement la fatigue des chevilles pour un travail éfficace | |

| Boucles á réglage facile et rapide | |

| Chausson confortable et protecteur de tendon d’Achille en néoprène souple | |

| Disponible en taille XS,S,M,L | |

Premier test demain midi, séance de 45min à Blomet. Je vous ferai part de mes impressions.

D'ici là : BONNES VACANCES

Par Bambi - 05-08-2008 00:13:18 - 3 commentaires

Alexandre Issaïevitch Soljenitsyne, en russe : Александр Исаевич Солженицын, (11 décembre 1918, Kislovodsk - 3 août 2008, Moscou) était un romancier et dissident russe, auteur notamment de L'Archipel du Goulag.

Alexandre Soljenitsyne est né à Kislovodsk, une station thermale du kraï de Stavropol, en Russie. Sa mère Taisia Solzhenitsyna part étudier à Moscou où elle rencontre un jeune officier de l'armée Isaakiy Soljenitsyne.

Biographie

En 1918, Taisia est enceinte d'Alexandre. Peu après l'annonce de cet évènement Isaakiy meurt dans un accident de chasse. Sa mère encourage son penchant de la littérature et des études scientifiques, elle meurt un peu avant 1940. Le 7 avril 1940, il se marie avec Natalya Alekseevna Reshetovskaya, une étudiante en chimie dont il divorce en 1952, il se remarie en 1957 et divorce à nouveau en 1972, l'année suivante il épouse Natalya Dmitrievna Svetlova, une mathématicienne.

Élève à l'école et à l'université des sciences de Rostov-sur-le-Don, il étudie la littérature, les mathématiques et la doctrine communiste. Il adhère aux idéaux révolutionnaires de l'époque. Lors de l'invasion allemande en 1941, il se bat comme artilleur. Il est condamné en 1945 à 8 ans de prison dans les camps de travail pour activité contre-révolutionnaire, après avoir entretenu une correspondance critique à l'égard des politiques staliniennes et ses compétences guerrières.

Selon Soljenitsyne, la guerre avec l'Allemagne nazie aurait pu être évitée si le gouvernement soviétique avait trouvé un compromis avec Hitler. Soljenitsyne accusa le gouvernement soviétique et Joseph Staline d'avoir été plus responsable qu'Hitler des terribles conséquences de la guerre sur le peuple soviétique. Il fut condamné à l'époque comme traître. À sa sortie du camp en 1953, quelques semaines avant la mort de Staline, il est envoyé en exil perpétuel au Kazakhstan. Il est réhabilité en 1956 et s'install e à Riazan, à 200 km au sud de Moscou, où il enseigne les sciences physiques.

Auteur en URSS

C'est son ouvrage Une journée d'Ivan Denissovitch, publié en 1962 dans la revue soviétique Novi Mir, grâce à l'autorisation de Nikita Khrouchtchev en personne, qui lui acquiert une renommée internationale. Cependant, trois ans après, il lui est impossible de publier quoi que ce soit en Union des républiques socialistes soviétiques et ses romans Le Premier Cercle et Le Pavillon des Cancéreux, ainsi que le premier tome de son épopée historique La Roue rouge, paraissent en Occident où il reçoit le Prix Nobel de littérature en 1970, récompense qu'il ne pourra percevoir que quatre ans plus tard après avoir été expulsé d'URSS. Il n'a en effet pas pu se rendre à Stockholm de peur d'être déchu de sa nationalité soviétique et de ne pouvoir rentrer en URSS, le gouvernement suédois ayant refusé de lui transmettre le prix à son ambassade de Moscou. Sa vie devient une conspiration permanente pour voler le droit d’écrire en dépit de la surveillance de plus en plus assidue du KGB. Une partie de ses archives est saisie chez un de ses amis en septembre 1965, et il manque d'être assassiné en août 1971 (par un « parapluie bulgare »). Une de ses plus proches collaboratrices a échappé de justesse à un étranglement et un accident de voiture. En décembre 1973, paraît à Paris (en version russe) L'Archipel du Goulag où il expose le système concentrationnaire soviétique du Goulag, qu'il a vécu de l'intérieur, et la nature totalitaire du régime staliniste. Écrit entre 1958 et 1967 sur de minuscules feuilles de papier enterrées une à une dans des jardins amis, une copie avait été envoyée en Occident pour échapper à la censure. Il décida sa publication après qu'une de ses aides fut retrouvée pendue : elle avait avoué au KGB la cachette où se trouvait un exemplaire de l’œuvre. Cette publication lui vaut d'être déchu de sa citoyenneté et d'être expulsé d’Union Soviétique e n février 1974.

Il s'installe d'abord en Suisse, puis émigre aux États-Unis. Après une période agitée d'interviews et de discours (comme le fameux discours de Harvard prononcé en 1978), aux États-Unis, Soljenitsyne fut souvent invité à d’importantes conférences. Le 15 juillet 1975, il fut même invité à donner une conférence sur la situation mondiale au Sénat américain. L'occident découvre alors un homme orthodoxe conservateur et profondément slavophile très critique sur la société occidentale de consommation. Il se retire avec sa famille dans le Vermont pour écrire l'œuvre dont il rêvait depuis sa jeunesse : La Roue rouge. Épopée historique qui retrace l'embourbement de la Russie dans la folie révolutionnaire, elle compte plusieurs milliers de pages.

Retour en Russie

Après la chute de l'URSS, sa nationalité russe lui est restituée et l'Archipel du Goulag publié. Via la FranceLucs-sur-Boulogne (Vendée) le 25 septembre 1993), il rentre alors en Russie le 27 mai 1994 où il résidera jusqu'à sa mort. Jusqu'en 1998, il conserve une activité sociale intense, a sa propre émission de télévision, voyage à travers la Russie, rencontre une multitude de personnes. La maladie interrompt cette activité. (inauguration du mémorial des Soljenitsyne vit ensuite retiré près de Moscou, au milieu de sa famille. Le Fond Soljenitsyne aide les anciens zeks et leurs familles démunies en leur versant des pensions, en payant des médicaments. Après avoir cru qu'il jouerait un rôle décisif dans la Russie post-communiste, puis, déçus, après l'avoir déjà plus ou moins « enterré », les Russes semblent ces derniers temps s'intéresser de nouveau à sa figure et redécouvrir la valeur de ses écrits politico-sociaux. Un colloque international sur son œuvre lui a été consacré en décembre 2003 à Moscou.

Le 12 juin 2007, le président Vladimir Poutine rend hommage à Soljenitsyne en lui décernant le prestigieux Prix d'État.

Il meurt à son domicile moscovite à 89 ans dans la nuit du 3 au 4 août 2008 d'une insuffisance cardiaque aiguë.

Un engagement controversé

Longtemps symbole de la résistance intellectuelle à l'oppression soviétique, Alexandre Soljenitsyne est régulièrement attaqué. Les opérations de déstabilisation à son encontre n'ont pratiquement jamais cessé depuis les années 1960. Un zek (détenu), manipulé par le KGB, l'a accusé d'être un informateur des autorités communistes, et a pour cela écrit une fausse dénonciation. Le KGB a fait écrire quelques livres contre lui par d'anciens amis, comme son ancien éditeur, Alec Flagon, et même par sa première femme.

Durant sa carrière littéraire, aucune accusation ne lui a été épargnée : successivement ou simultanément accusé d'être nationaliste, tsariste, ultra-orthodoxe, antisémite ou favorable à Israël, traître, complice objectif de la Gestapo, de la CIA, des francs-maçons, des services secrets français et même du KGB. Soljénitsyne a répondu à ces accusations en les juxtaposant pour qu'elles s'annulent entre elles, dans son autobiographie littéraire, Le grain tombé entre les meules, et encore récemment dans un article de la Stératournaïa Gazeta, « Les barbouilleurs ne cherchent pas la lumière ». En fait, ses opinions politiques, forgées tout au long de sa vie par un destin hors du commun, sont trop complexes pour être ainsi étiquetées.

Il ne croit pas que le pays puisse passer, du jour au lendemain, d'un régime totalitaire à une régime de type démocratie occidentale. S'il est favorable à un pouvoir présidentiel fort, il est surtout partisan de la démocratie locale, assez proche des idées de Alexis de Tocqueville : pour Soljenitsyne, la vraie démocratie n'est pas constituée par le système électoral mais par un tissu d'associations locales gérant les affaires indépendamment du pouvoir central qui, lui, ne devrait s'occuper que des affaires nationales (armée, politique étrangère, etc.). Il est un fervent patriote, mais pas un nationaliste : il s'est par exemple toujours opposé à la guerre en Tchétchénie. Il a eu un commentaire favorable au président Poutine lors de son arrivée au pouvoir, espérant de lui des changements significatifs, puis a pris ses distances rapidement. Alexandre Soljenitsyne n'a jamais démenti les accusations de royalisme portées contre lui par le pouvoir soviétique. Ses convictions religieuses orthodoxes suscitent également de la méfiance dans les milieux progressistes.

Selon Moshe Lewin, qui relaie ces critiques, « aussi longtemps qu'il [Alexandre Soljenitsyne] a mené sa bataille de l'intérieur, les observateurs étrangers ont supposé qu'il luttait pour une démocratisation du système [...]. Mais, une fois Soljenitsyne exilé en Occident, ils ont vite compris que l'anticommunisme n'était pas automatiquement porteur de démocratie. Le combat de Soljenitsyne était en fait au service d'une idéologie profondément antidémocratique, qui mêlait des éléments de « national-étatisme » à des traits archaïques de la religion orthodoxe, mais au concept même de Démocratie. Bref il y avait chez Soljenitsyne un attachement profond à un autoritarisme de son cru, qui, s'il n'était pas formulé lors de ses premières apparitions sur la scène publique, s'est développé au cours de son combat ».

L'historien américain Richard Pipes, dont les travaux sur l'histoire de la Russie soviétique avaient été qualifiés par Soljenitsyne de « version polonaise de l'histoire russe » (Pipes est d'origine polonaise), a répondu à celui-ci en le taxant d'antisémitisme et d'ultra-nationalisme. En 1985, Pipes a ainsi développé son propos dans sa critique d'une nouvelle de Soljenitsyne, Août 1914 : « Chaque culture a une forme propre d'antisémitisme. Dans le cas de Soljenitsyne, celui-ci n'est pas racial. Cela n'a rien à voir avec le sang. Il [Soljenitsyne] n'est pas raciste, la question est fondamentalement religieuse et culturelle. Il présente de nombreuses ressemblances avec Dostoïevski, qui était un chrétien fervent, un patriote et un antisémite farouche. Soljenitsyne se place incontestablement dans la vision de la Révolution défendue par l'extrême-droite russe, comme une création des Juifs. »

Il a ainsi fait l'objet durant tout son parcours littéraire d'accusations d'antisémitisme en raison de la publication du nom des responsables administratifs du Goulag, de ses travaux historiques sur la révolution bolchevique et, plus récemment, en raison de son opposition aux oligarques russes et de la publication de son ouvrage historique Deux siècles ensemble sur les relations entre Juifs et Russes de 1795 à 1995: l'écrivain et ancien dissident soviétique Vladimir Voinovich a ainsi essayé de démontrer le caractère antisémite de celivre dans une étude polémique. En France, l'historien trotskiste Jean-Jacques Marie a consacré un article à chaque tome de Deux siècles ensemble, qu'il qualifie de « Bible antisémite ». Selon Jean-Jacques Marie, « Soljenitsyne expose, dans Deux siècles ensemble, une conception de l'histoire des Juifs en Russie digne de figurer dans un manuel de falsification historique » en rétablissant une histoire des pogroms « telle qu'elle a été vue par la police tsariste ». L'historien britannique Robert Service a cependant défendu le livre de Soljenitsyne, arguant qu'une étude de la place des juifs dans le parti bolchevique était pleinement justifiée et que Trotsky lui-même avait critiqué leurs surreprésentation dans les instances dirigeantes du parti.

Œuvres

La datation des œuvres d'Alexandre Soljenitsyne est difficile à établir avec précision, car la plupart d'entre elles ont connu une gestation très longue et plusieurs versions (y compris parfois une réécriture quasi complète). En ce sens, l'exergue placé au début du Premier Cercle est significatif : Écrit de 1955 à 1958. Défiguré en 1964. Réécrit en 1968.

- Une journée d'Ivan Denissovitch (1962)

- Le Pavillon des cancéreux (1968)

- Les Droits de l'écrivain (1969)

- Le Premier cercle (commencé en 1955, version finale en 1968) ISBN 2-213-01157-5

- Août 14, premier nœud (série de livres (nœuds) en plusieurs volumes (tomes) réédités en 1983 sous le titre commun La Roue rouge) (1972)

- L'Archipel du Goulag (tomes I et II) (1974)

- Le chêne et le veau (1975)

- Discours américains (1975)

- Des voix sous les décombres (1975)

- Lénine à Zurich (1975)

- L'Archipel du Goulag (tome III) (1976)

- Flamme au vent (1977)

- Le Déclin du courage (1978)

- Message d'exil (1979)

- L'erreur de l'Occident (1980)

- Les tanks connaissent la vérité (1982)

- Les Pluralistes (1983)

- La Roue rouge, tome 2 : Deuxième nœud - Novembre 16 (1985)

- Comment réaménager notre Russie ? (1990)

- Les Invisibles (1992)

- La Roue rouge, tome 3 : Troisième nœud - Mars 17 (4 tomes) (1993-1998)

- Le « Problème russe » à la fin du XXe siècle (1994)

- Ego (1995)

- Nos jeunes (1997)

- Le Grain tombé entre les meules (1998), éd. Fayard, 500 pages.

- La Russie sous l'avalanche (1998)

- Deux récits de guerre (2000)

- Deux siècles ensemble, 1795-1995, tome 1 : Juifs et Russes avant la révolution (2002)

- Deux siècles ensemble, 1917-1972, tome 2 : Juifs et Russes pendant la période soviétique (2003)

- Esquisses d'exil – Le grain tombé entre les meules, tome 2, 1979-1994, traduit du russe par Françoise Lesourd, (2005)

- Aime la révolution ; Les yeux dessillés, (2007)

- Réflexions sur la révolution de février, (2007)

- Une minute par jour, (2007)

- La Roue rouge : Quatrième nœud : Avril 17 (à paraître)

Alexandre Soljenitsyne a également écrit au cours des années 60 des nouvelles publiées dans la revue Novi Mir. Certaines ont été publiées en France dans les recueils :

- La Maison de Matriona (1963) qui contient aussi L'Inconnu de Krétchétovka et Pour le bien et la cause

- Zacharie l'escarcelle (1971)